砂金掘り体験

歴舟川での「砂金掘り体験」は、令和7年(2024年)9月6日(金曜日)から、降雨により川の流れが変化したことに伴い、体験地が確保できないため、ガイド付き、レンタルともに体験の受付を中止しております。

インストラクターのガイド付き砂金掘り体験

初めて砂金掘り体験をされる方には、「インストラクターのガイド付き体験」をおすすめします。

1 実施期間

令和7年(2025年)4月18日(金曜日)から10月14日(火曜日)まで(予定)

2 実施時間

- 午前9時から午前11時まで

- 午前10時から正午まで

- 午後1時から午後3時まで

- 午後2時から午後4時まで

- 午後3時から午後5時まで

のいずれか

(補足)記載の時間より前に体験を終えることは可能です。

3 実施場所

歴舟川上流 大樹町カムイコタン公園キャンプ場付近

4 集合場所・時間

大樹町カムイコタン公園キャンプ場の駐車場に実施時間の10分前にはお越しください。

5 料金

- インストラクターによるガイド料 インストラクター1人につき3,300円(税込)

- (補足)体験される方1人から10人までにつき、インストラクター1人が目安です。

- 道具レンタル料

- ゆり板 1枚500円(税込) (補足)体験される方1人につき、ゆり板1枚が目安です。

- カッチャ 1本500円(税込) (補足)体験される方1人から5人までにつき、カッチャ1本が目安です。

6 申込方法

体験を希望する日の7日前までに申込書を電子メールまたはファックスにより大樹町観光協会事務局に送信してください。

申込先

- 電子メールの場合 大樹町観光協会事務局へメールを送信

- ファックスの場合 01558-6-2495

問い合わせ先

- 電子メール 大樹町観光協会事務局へメールを送信

- 電話 01558-6-2114(直通)

7 当日までの流れ

申込日から4日以内に、インストラクターから受入れ対応の可否について、電子メールまたは携帯電話ショートメールをお送りします。

(注意)申込日から4日を過ぎても連絡がない場合は、御手数ですが、申込書記載のインストラクターの携帯電話にお問い合わせください。

8 その他

採取した砂金を入れる容器(カメラのフィルムケースやガラスの小瓶等)は各自で用意してください。砂金と一緒に水も入れますので、水漏れしない容器をおすすめします。なお、容器を忘れた方には、1個200円でケースを販売しています。

インストラクターのガイドなし(道具レンタルのみ)砂金掘り体験

道の駅コスモール大樹にて道具レンタルを行っています。(事前予約不要)

また、採取した砂金でしおりを作成できます。1枚300円。レジカウンターにお申し出ください。(午後5時まで受付)

- (注意)川の増水や熊の出没などにより、予告なく貸出しを中止することがあります。予め御了承ください。遠方からお越しの方など、当日電話にて確認した後にお越しいただくことをおすすめします。

道の駅コスモール大樹電話連絡先 01558-6-5220(営業開始時間9時) - (注意)令和6年(2024年)6月中旬と7月下旬にカムイコタン公園キャンプ場付近で熊の出没情報があり、それぞれ数日間道具レンタルを中止したことがあります。ヒグマの出没する可能性のある地域であることを理解したうえで、熊鈴・ホイッスル・熊撃退スプレーの携行や至近距離で遭ってしまったときの正しい対処法の事前知識習得など各自対策を講じ、砂金掘りをお楽しみください。また、食べ物とゴミの管理・後始末の徹底をお願いします。皆様の御理解と御協力をお願いします。

1 実施期間

令和7年(2025年)4月18日(金曜日)から10月14日(火曜日)まで(予定)

(補足)お貸しした道具は、当日の午後5時までに返却してください。

2 料金

- ゆり板 1枚500円(税込)(補足)体験される方1人につき、ゆり板1枚が目安です。

- カッチャ 1本500円(税込)(補足)体験される方1人から5人までにつき、カッチャ1本が目安です。

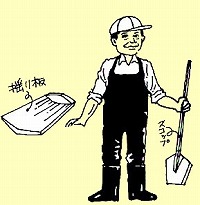

カッチャ(写真上部) ゆり板(写真下部)

採取した砂金を入れる容器(カメラのフィルムケースやガラスの小瓶等)は各自で用意していただきます。砂金と一緒に水も入れますので、水漏れしない容器をおすすめします。

大樹町の砂金採取の歴史と砂金掘りの楽しみ方

大樹町の砂金採取の歴史は寛永12年(1635年)から始まったといわれています。

時が移り、人の心も変わる中で、砂金の不思議な魅力はいつまでも私たちの心を惹きつけます。

さあ、あなたをひと時の夢物語へとお誘いいたします。

大樹町の砂金採取の歴史

砂金採取の始まり

大樹町では、寛永12年(1635年)から、アイボシマ付近の海岸で行われたのが最初といわれています。アイボシマは歴舟川から流れ出た砂金が長い間に堆積したもので「浜砂金」といい、川で採れる「川砂金」と分けていました。その後、歴舟川をはじめ、その周辺の川で盛んに砂金採取が行われ、砂金掘師たちは、全国各地から一攫千金を求めて集まってきました。いつの時代にも人を魅了する「金」とはなんと不思議な存在でしょう。

ゴールドラッシュ

明治30年代には、歴舟川、当縁川、紋別川、アイボシマ川などを中心に100人近くの砂金掘師たちがいました。当時はまだ砂金の埋蔵量も多く大粒のものもたくさん採れました。大きなもので1粒5グラムというものもあり、最盛期には1日約100グラム、それが1週間も続くこともありました。砂金掘師の中には動力を使って大量に手広く採取する者もおり、相当の利益を上げたものもいるといわれています。

しかし、砂金掘師の大半は「流し掘り」と言われる方法での採金でした。最盛期は明治30年代から大正にかけてで、昭和に入るとその数はぐんと減り、30数名となりました。それも戦前までで、戦後は数人だけが残り、最後の砂金掘師も昭和46年に引退、大樹町の砂金採取は一部の好事家による採取となりました。

夢づくりの時代

1日に100グラムも採れた、というのは昔の話ですが、今でも砂金を採ることができます。砂の中から砂金を見つけたときの、なんともいえぬ喜びは、体験したものにしか味わえないものです。めまぐるしく変化していく現状、時間に追われる毎日ですが、ゆったりと自然のリズムに身を任せて、自然の声を聞いてみることも、今では本当に贅沢なことになってしまったようです。砂金を通して、夢を探す時代となりました。

砂金の掘り方

道具を揃えましょう

砂れきをすくうスコップ(カッチャ)とゆり板(またはゴールドパン)を用意します。(大樹町観光協会や道の駅「コスモール大樹」にて貸出しを行っています)

また、ゆり板を使っての作業は川の中で行いますので、サンダルや長靴他、水に濡れても良い格好で臨みます。

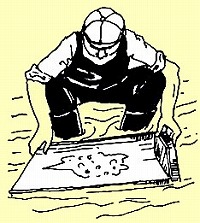

掘ってみましょう

砂金が多く出るのは岩盤の近くや大きな岩の下です。まず大きな玉石をよけて、岩盤や大岩のはじを露出させます。岩盤のはじが出たら、表面の小石や砂利を取り除き、盤上の小砂利をカッチャでかき寄せ、すくい出した土砂をゆり板にのせます。

さぁ、いよいよです

これからが一番楽しく、難しいところです。

まず粗い砂れきを除くため、ゆり板を水に浮かせて前後に揺らします。砂れきは砂金よりも軽いので表面に出てきます。砂鉄が流れ出さないように慎重に時間をかけます。水中で揺らすと砂鉄も砂金も流れ出してしまいますので、注意が必要です。

大成功!それとも?

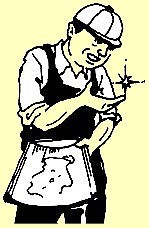

砂れきを除いたら左右に揺らします。

砂鉄に混じって砂金がキラリと光って見えます。一段と慎重に前後左右に揺らして、砂鉄を取り除いていきます。最後の仕上げは少々コツが必要ですが、水を少しかけて板の横をポンポンとたたきます。不思議なことに砂鉄だけがたたいたほうに集まっていきます。

大成功!と、まだ喜んではいけません。

指を湿らせて、砂金をそっと押さえます。すると指に砂金がつきますので、容器に入れて大事に保管しましょう。

大粒の砂金を求めて、皆さん頑張ってみましょう!

地域おこし協力隊「うっしー」の砂金掘り講座

大樹町の地域おこし協力隊の牛島が丁寧にわかりやすく砂金掘りについて説明します。

興味のある方はぜひ見てみてください。

画像をクリックすると動画を見れます。

注意事項!

- 歴舟川は日高山脈に水源があり、平地の天候が良くても急に増水したり、濁ったりすることがあります。そのような場合はすぐに川から離れてください。

- 砂金は、大水のときに砂金を含んだ流域周辺の土砂が中流や下流に流れ込んで、川底に沈んだものです。上流に行けば砂金がたくさんあるということではありませんので、ご注意ください。

また、歴舟川の奥地はヒグマの聖地ですので、迂闊に踏み入らないでください。

砂金掘り体験受入れ対応ガイド募集しています!

大樹町、大樹町観光協会及び砂金掘り友の会では、砂金掘り体験を行うために大樹町を訪れる観光客の受入れに対応する有償ガイドを募集しています。

技術指導を行いますので、技術や知識のない方でも、問題ありません。少しでもご関心がありましたら、ぜひご連絡をお待ちしております。

連絡(照会)先:大樹町企画商工課商工観光係 電話 01558-6-2114(直通)

体験地周辺地図

より大きな地図でカムイコタン公園を表示

この記事に関するお問い合わせ先

企画商工課 商工観光係

〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地

電話番号:01558-6-2114(直通)

ファックス:01558-6-2495

企画商工課へのお問い合わせ

更新日:2025年09月08日